「メガネをかけるだけで、現実世界に情報が浮かび上がる」。そんなSF映画のような世界が、すぐそこまで来ています。しかし、従来のAR(拡張現実)デバイスには「重い」「熱い」「バッテリーが持たない」という大きなジレンマがありました。

その常識を覆す「電源不要・超軽量のARメガネ」を開発しているのが、東京科学大学 情報理工学院の伊藤勇太准教授。

今回は、SF映画に憧れた青年時代から、ドイツでの研究生活、そして大学発ベンチャー「株式会社Iridescence」での新たな挑戦まで、伊藤先生の研究者としての軌跡と最先端技術開発の裏側、次世代研究への期待を伺いました。

■プロフィール

伊藤 勇太 先生 —Dr. Yuta Itoh

東京科学大学 情報理工学院 准教授 / 株式会社Iridescence CTO

SF映画やアニメに影響を受け、AR研究の道へ。東芝研究開発センターを経て、ドイツ・ミュンヘン工科大学にて博士号(工学)取得。「世界を計算により拡張する」をビジョンに掲げ、電源不要のARグラス「Beaming Display」など革新的な技術開発に取り組んでいる。

面白く、社会に活かす

── はじめに、伊藤先生はどんな研究をされているのですか?

私は情報系の出身で、「計算と現実が融合した世界観」が好きなんです。

具体的には「AR(Augmented Reality、拡張現実)」の研究をしています。例えば『ポケモンGO』のように、カメラを通すと街中にピカチュウが出現するような技術ですね。産業用や医療用など幅広い応用がありますが、私は特に「現実の世界を情報で賢く上書きできる世界」を実現したいと思っています。

── 非常にユニークな研究もされていると伺いました。

そうですね。夢のある研究もしようと思って。「未来予測メガネ(Laplacian Vision)」というものを作りました。ボールを投げると、コンピュータがその未来位置を瞬時に計算して、HoloLens(ARゴーグル)上に軌道を表示するんです。展示会で体験者が手を伸ばすと、ドンピシャでそこにボールが来る。「人間の能力の拡張」にも使えるよね、という研究です。ちなみにこのネタの源流は『ウィザーズ・ブレイン』という電撃文庫が出していたSFライトノベルシリーズで、劇中ででる、計算で未来を予測する能力にちなんでます。割とSFコンテンツは研究アイディアの宝庫だと思っています(笑)。

あとは、アニメ好きな学生が「ARのアニメキャラクターと触れ合いたい」と言い出して作ってもらったシステムもあります。ARやVRって、映像は見えても「触れない」じゃないですか。これだと現実を情報で書き換えると標榜する研究者として片手落ちかなと。そこで、ロボットアームと組み合わせて、キャラクターと一緒にチェスができるシステムを作りました。これはアニメに限らず、遠隔地の家族や友人があたかもそこにいるかのように感じられる技術にも繋がります。

── 研究テーマはどのように選定されているのでしょうか?

学生が好きに提案してくることもありますし、私から「こういうの面白くない?」と持ちかけることもあります。基本的には雑談やブレインストーミングの中から生まれることが多いですね。

例えばロボットアームの研究も、その学生が「初音ミクが好きだ」という話から始まって、Unity3Dというゲームエンジンのアバターを使ってやってみよう、と盛り上がって形になりました。もちろん、ただ面白いだけでなく、研究の未来像というか、「将来の我々の社会をどう変えうるか」という出口戦略もセットで考えてテーマを決めています。

── 社会情勢やトレンドから影響を受けることはありますか?

ある程度は考慮せざるを得ないですね。国や資金配分機関の方針として、トップダウンで「このテーマを考えてください」と言われることは多いです。例えば今は「AI」がホットなので、AI関連の予算がつきやすい。そうすると我々としてはそのゲームの中で生き延びる戦略を取らざるを得ない。

ただ、最近は政権の方針もあってか、特定の分野に限定せず広く支援しようという議論も出始めていて、心強いことだと思います。どのような基礎研究がどう芽吹くかは誰にもわかりません。我々としては、潮流な技術、例えば今ならLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)、はある程度活用しつつも、自分の信じる研究領域を開拓することが、人類全体が生き残るうえで重要だと思っています。

「バッテリーを載せない」逆転の発想

── 先日の発表で話題となった「電源不要の次世代AIメガネ」について詳しく教えてください。これまでのメガネ型デバイスとは何が違うのでしょうか?

従来のARメガネには、根本的なジレンマがありました。

例えば、高画質な映像を出そうとしてCPUやバッテリーを積むと、どうしても重くなるし、熱を持ちます。スマホでもゲームをすると熱くなりますよね。 あれが皮膚に直接触れるメガネで起きると困るわけです。かといって、スマホとケーブルで繋ぐタイプだと、街中でケーブルをぶら下げているのは邪魔だし、作業だと危ないですよね。

最新のARメガネの分解写真なんかを見ると、「これだけの部品が本当にメガネに入るのか?」というくらい複雑です。我々はこのトレードオフを解消するために、「メガネ側にバッテリーを載せない」というアプローチを取りました。

── メガネにバッテリーがないのに、どうやって映像が見えるのですか?

イメージとしてはWi-Fiです。

Wi-Fiは部屋に入ると勝手にスマホが繋がりますよね。それと同じように、部屋の環境側、壁や柱などに特殊なプロジェクターを設置して、そこからユーザーのメガネに向けてピンポイントで映像(光)を飛ばすんです。このような方式で映像を映し出すことを、我々は「Beaming Display」と呼んでいます。

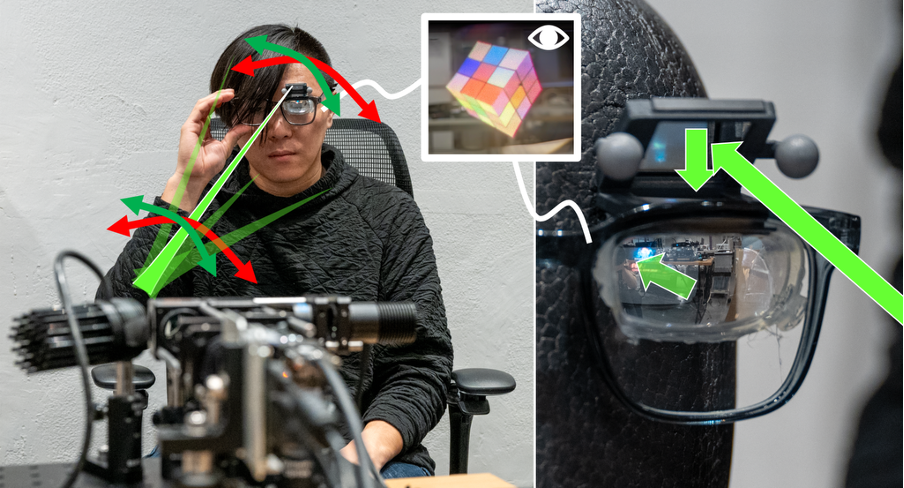

Beaming Displayの仕組み。外部環境に置かれたデバイスから、緑の矢印で示すように光を飛ばし、メガネに映像を映し出す。

── 実現に向けて困難もあったかと思います。

そうですね。人は常に頭を動かしていますから、離れた場所から飛ばした映像が遅れてついてくるようでは体験として良くない。 そこで、映像を飛ばす側の装置の中に、細かく向きを変える鏡を組み込みました。センサーで頭の位置を検出し、高速でミラーを制御することで、ユーザーがどんなに速く頭を動かしても、映像のビームが「ピシッ」と目に吸い付くようにトラッキングさせることができるようになりました。

ただ、「こうやればできるはず」という理論上の当たりはつけ易いですが、実際にハードウェアをレゴブロックのように組み上げて、狙い通りに動かす「実証」の部分がやっぱり一番大変です。他にも、 1台だけだと死角ができてしまうので、プロジェクターを複数台並べて、右を向いても左を向いても映像が切り替わって見え続ける仕組みを作ったり、2人に同時に映像を出したりといった課題を一つ一つクリアしていきました。

その結果、今年デモを行った最新版では、メガネ側は映画館で配られる3Dメガネのような、バッテリーも何も入っていない「ただのプラスチック」のような超軽量な構造で済むようになりました。これなら重さも発熱も気にならず、「あら不思議、映像が見える」という体験が可能になります。

「ARの民主化」を目指して

── その技術を元に、会社を設立されたそうですね。

はい。今年、株式会社Iridescence(イリデッセンス)を設立し、私がCTOに就任しました。CEOは、先ほど話した「プロジェクター2台連携」の研究をしていた、当時研究室の学生だった青木さんが務めています。

── なぜ起業という選択肢を選ばれたのですか?

大学での研究は、論文を書いて終わりになりがちです。でも、我々が作っているモノはかなりプロダクトに近く、「これは本当に社会に出せるんじゃないか」と思ったんです。それに加えて、研究予算を確保するための資金源を多様化できる可能性もあるかなという考えもあります。

また、東京科学大学には認定ベンチャー制度があり、私の出身校でもあるので、その看板も借りつつ、「ARの民主化」を標語に会社を立ち上げました。将来的には、自動運転車の中やオフィスのエレベーターなど、あらゆる空間にプロジェクターを埋め込んで、誰もが手ぶらでAR体験ができる未来を作りたいですね。

憧れと即断の導き

── そもそも、なぜこの分野に進まれたのでしょうか?

小さい頃からSF映画が好きだったのですが、あるときNHKで放送されていたアニメ「電脳コイル」を見て、「ARが日常になった世界感」に強烈に惹かれました。

ただ、学生当時は自分の大学にARを専門にできる研究室がなくて。そんな時、大学の交換留学制度でドイツのミュンヘン工科大学(TUM)にARの研究室があるのを見つけたんです。「1年だけだし行ってみよう」と軽い気持ちで飛び込みました。

── そこからどうやってアカデミアの道へ?

実は留学後、一度メーカー(東芝)の研究開発センターに就職しているんです。

ですが、働いている時にドイツ留学時代のTUMの研究室から「博士課程のプロジェクトで予算がついたから、戻ってこないか?」と連絡があって。半分冗談のようなオファーだったんですが、私は「あ、じゃあ行く」と即答して会社を辞めてしまいました(笑)。

── ドイツでの研究生活で、難しかったことはありますか?

一番の苦労は、専門分野のギャップですね。我々は情報系出身なので、光を扱うとなると物理学(Optics)の知識が必要になります。そこの専門知識をキャッチアップして、実際のハードウェアとして動くものを作る実証の部分は大変さと面白さが共存する、いわゆるHard Funでした。

ただ、よく言われる言語の壁に関しては意外と楽でした。ドイツにいたので、ドイツ語を話さなきゃいけないプレッシャーに比べたら、「研究室内は英語でいい」というのはすごく気が楽で(笑)。ネイティブじゃない同士、母国語訛りの英語でも気にならずコミュニケーションが取れたのは良い経験でした。

── ドイツではどんな研究をしていたのでしょう。今につながる経験はあったでしょうか?

「ARメガネと目の位置合わせ(キャリブレーション)の自動化」という研究です。博士課程で最初に論文にした研究で、一番想い入れがあります。

当時、ARメガネの映像がズレた時、みんな手動でポチポチとボタンを押して直していたんです。それがすごく面倒で。「カメラで目の位置を撮って自動化すればいいじゃん」と思いついて実装しました。自分の面倒くさがりな性格のおかげみたいなものでしたが、素朴な発想から既存の重要な問題を解決し、一本の論文としてまとめられたという、「研究サイクルを一周回す」経験が研究者としての自信に繋がりました。

道標を継ぐ—世界のトップと出会う意義

── 修士時代にドイツへ留学された経験から、今の学生さんにも海外へ行くことを推奨されていますか?

そうですね。「海外の人と仲良くするのはいいことだよ」とは常々言っています。 我々のような情報系の分野は研究の成果である論文をジャーナル(論文誌)に投稿するよりも、国際会議で発表することが多いのですが、、そこに集まる世界中からの学生や研究者と交流することも得難い経験です。同じ分野が好きな、国を跨いだ同年代の人と友人になれる機会はまず無いです。しかも会議に通っている以上、やる気にあふれた優秀な学生も多いのも良い刺激になります。

── 狭き門をくぐり抜けた人たちが集まる場所なんですね。

濃ゆい同好の士があつまる場所なだけですよ。ただまぁ、結果的に将来いろいろな大学や企業で活躍する可能性が高い人たちです。だからこそ、若いうちからそこで仲良くなっておくことは良い人脈形成になるとは思います。

実際、私がドクター時代に知り合った人たちは、10年経った今でもこのコミュニティにいて、「久しぶり!」と再会したり、一緒に研究プロポーザルを書いたりしています。そうした国際的な繋がり形成を加速するために、JST(科学技術振興機構)の「ASPIRE」というプログラムの予算などにも提案を採択していただいて、会議でワークショップを開いたり、学生を海外に送り出したり、逆に海外の先生を招聘したりしています。

── 学生の研究サポートについてもお聞きしたいのですが、例えばバイオ系など他の分野では、なかなか結果が出ずに苦労する話も聞きます。伊藤先生の分野ではどうでしょうか?

割と個々のプロジェクトを個別にサポートする感じですね。分野によって文化が全く違うというのもあると思います。化学や生物系などは、研究の性質もあって、教授を頂点として准教授、助教、学生がいる「ピラミッド構造」が多いようです。そうした分野は、1億円の顕微鏡が必要だったり、マンパワーによる力技が必要だったりして、数年がかりで著者10人がかりの論文を一本出すという文化だと聞いています。

一方で、情報系、特に私の大学だと「商店街」のような構造になっていて、個人事業主のような運営になっていますね

── 商店街で、個人事業主。

教員一人ひとりが独立した「店主」として店(研究室)を構えているイメージです。若い店主もいればシニアな店主もいて、それぞれが独立して運営している。 情報系は、相対的にそこまで巨額な設備投資がなくてもアイデアと実装力で勝負できるので、小回りが利くんです。だから学生一人ひとりが自分のテーマを持って論文を書くことができます。

私の研究室では、学生と一緒に並走して論文を書いたり、チームとして密に連携することを重視しています。大きな組織で数年かけて一つの成果を狙う「ピュアなサイエンス」も素晴らしいですが、個人の裁量が大きく、スピード感を持って研究できるのが、この分野の面白さだと思います。

枯れた技術も花開く

── 最後に、異分野との交流や今後の展望について伺えますか?

最近はJSTの研究者支援予算である「創発的研究支援事業」において、融合の場(異種研究者交流イベント)という取り組みがあるように、あらゆる分野の研究者が一堂に会して交流する場が増えています。そうした場所で、ランダムに異分野の人と出会い、議論するのは非常に面白いですね。

ただ、我々のような情報系は、よりサイエンス寄りの他の専門分野と組む際に、単なる「便利なツールを提供するお手伝いさん」になりがちという難しさもあります。相手にとっては役立つシステムでも、そこに情報学としての学術的な貢献がなければ、我々の研究としては評価されにくいです。この両立のバランスをとらないといけない。

とはいえ、我々にとっては確立された「枯れた技術」であっても、他分野の方から見れば革新的な解決策になることもあります。お互いに「こんなことができるよ」と専門性を紹介し合うだけでも大きな価値がありますし、そこから予期せぬシナジーが生まれることを期待しています。

Editor’s Comment

SFコンテンツは研究アイデアの宝庫だと語る伊藤先生。夢と現実の差を科学技術で埋めていくことに、先生ご自身がわくわくしていることが伝わるインタビューの時間でした。面倒くさがりな性格が問題の抜本的な解決につながったエピソードが痛快で、今後も先生ならではの研究アプローチから目が離せません。

海外留学から日本企業への就職、そしてアカデミア復帰を経て起業まで—。伊藤先生のキャリア観は、顔を上げて歩き出せば、私たちにも幅広い選択肢があることを思い出させてくれるものでした。

よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。