異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。

若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。

リスペクト・リレー第7回では、サブテラヘルツ帯の高周波集積回路やマイクロ波測定技術の研究を通じて、次世代通信や半導体開発の基盤を支える広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授の天川 修平(あまかわ しゅうへい)先生にご登場いただきました。

測定原理の解明によって正確なデータ取得を可能にし、設計精度の向上や開発期間の短縮に貢献する最新の研究内容、そして初期評価の低さは、先駆的な研究をしている証拠と語る研究への向き合い方について伺いました。

■プロフィール

天川 修平(あまかわ しゅうへい)先生

所属:広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授

高周波・ミリ波・テラヘルツ帯などの回路設計や信号解析の知見をもとに、微小な配線やデバイスで生じるノイズやばらつきを正確に捉え、効率的で高性能な通信・センシング技術の実現を目指した研究を進めています。

測定原理の解明により、正確なデータ取得を通じて開発期間を短縮

— 現在の研究内容についてお聞かせください。

私の研究は、大きく分けて二つの領域にまたがっております。一つは「集積回路設計」、特に高周波帯における集積回路の研究です。もう一つは、高周波集積回路と密接に関連する「マイクロ波工学」、とりわけ測定技術に関する研究です。

まず、集積回路設計の分野では、100GHzを超えるサブテラヘルツ帯と呼ばれる高周波領域を対象に研究を進めています。現在一般的に使われている通信周波数は数十GHz程度ですが、より高い周波数帯を活用することで、通信のさらなる高速化や大容量化を実現しようとしています。

もう一つのマイクロ波測定に関する研究は、高周波回路の設計・開発を支える基盤技術に位置づけられます。高周波集積回路では、各部品の特性を正確に把握することが不可欠です。そのため、試作を行い、実際の測定で得られたデータをもとに設計を洗練させていくという流れを取っています。測定技術の精度を高めることは、このプロセス全体の信頼性と効率を大きく左右する重要な鍵となります。

— 現在の研究は、どのように社会で役立つのでしょうか。

私の研究は、高周波測定で広く用いられている「Sパラメータ」と呼ばれる指標の測定手法に関するものです。Sパラメータはマイクロ波分野の研究者にとって、日常的に扱われる基本的な量ですが、その正確な測定方法については、これまで十分に解明されていない部分がありました。

この測定法が特に重要となるのは、超高速デジタル信号伝送やミリ波帯通信といった高周波数領域での応用です。高周波領域では、わずかな誤差が設計や開発全体に大きく影響するため、精度の高い測定が欠かせません。しかし、長年にわたりこの課題には確立された解法が存在せず、企業においても実用的なソリューションを提供することが困難でした。私たちはその根本原理を理論的に明らかにし、どのように測定すれば高精度な結果が得られるかを示すことができました。

研究を進める過程では、理論解析のために数学的に単純化した仮定を設けています。今後はその仮定を現実の条件に近づけ、実際の測定現場で応用可能な形へと発展させていくことを目指しています。将来的には、こうした技術を必要とする企業や研究者に広く活用していただけるよう取り組んでまいります。

— 現在の研究が社会実装されることで、どのように社会は変化していくのでしょうか。

先ほどお話しした測定技術には、すでに複数の企業から関心をいただいており、具体的な応用に向けた検討が進んでいます。詳細は現時点ではお伝えできませんが、AI向け半導体チップやチップレット集積技術の設計など、超高速デジタル回路分野での活用が期待されています。

このような高速デバイスを設計する際には、各部品の特性を正確に把握することが不可欠です。測定が十分に行えない場合、電磁界解析などのシミュレーションに頼らざるを得ず、試作しても期待した動作が得られないことがあります。私たちの研究が進展すれば、実測に基づく高精度なデータ取得が可能となり、設計精度の向上や開発期間の短縮につながると考えています。

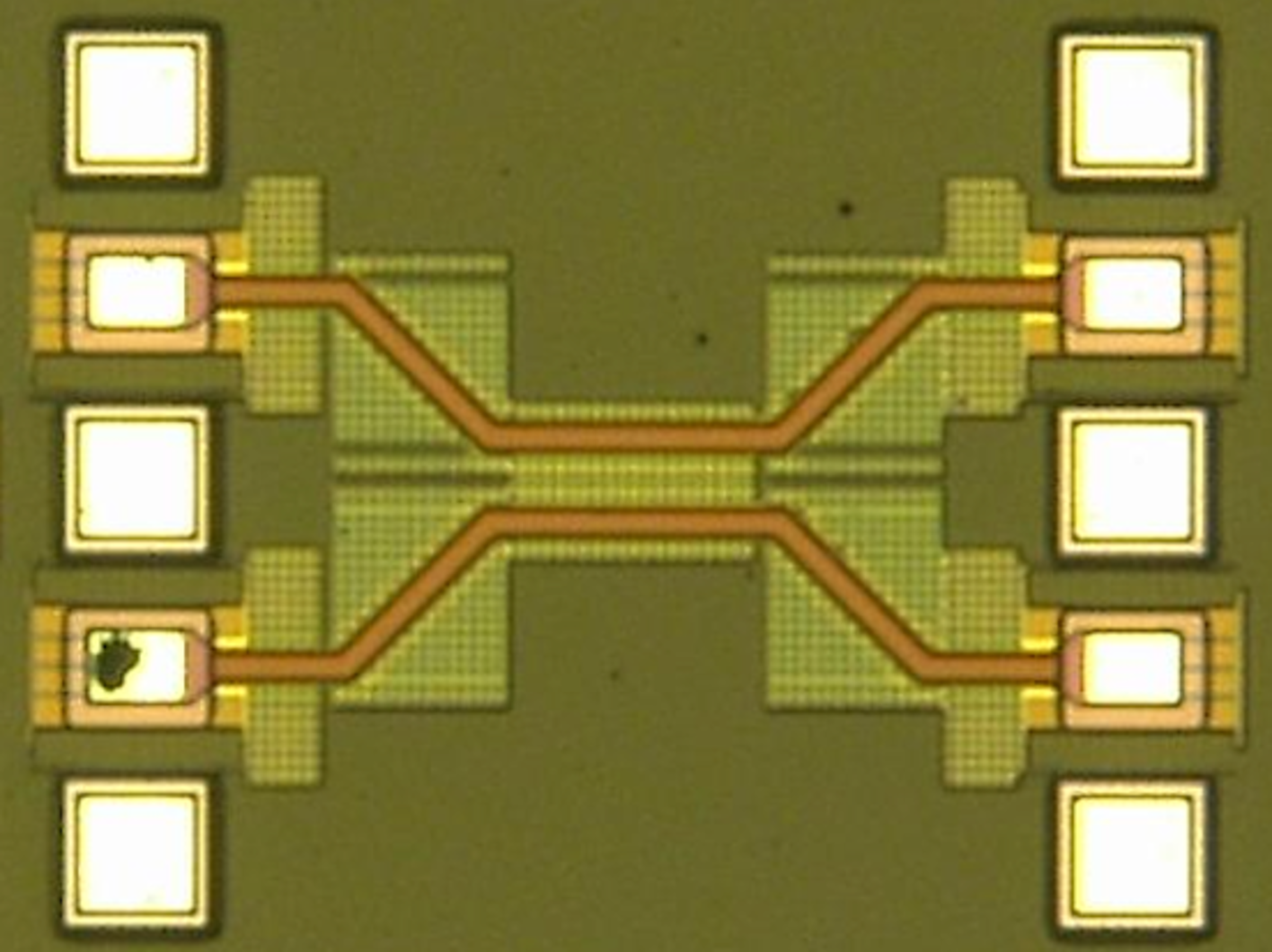

こちらの画像に写っているのは、高速信号伝送用の配線です。茶色の部分が金属配線で、白い四角が「パッド」と呼ばれる測定ポイントです。このパッドに針状のプローブを接触させ、顕微鏡下で長さわずか75ミクロンほどの領域を測定します。並走する2本の配線構造の特性を正確に評価することが、代表的な課題の一つとなっています。

従来、このような並走配線構造をどのように測定すればよいかという原理的な部分は、十分に解明されていませんでした。私たちはその測定原理を理論的に明らかにし、実際の測定を可能にすることに成功しました。これは現在取り組んでいる研究の一例です。

初期評価の低さは、先駆的な研究ををしている証拠

— 研究で成果を出していく上で、意識されているポイントがあれば教えてください。

私は、どんな物事に対しても偏見や先入観を持たず、謙虚に耳を傾ける姿勢を大切にしています。思い込みは、時に物事をスムーズに進める推進力にもなりますが、一方で視野を狭めてしまう要因にもなります。そのため、できる限り先入観を排し、常に開かれた心で向き合うよう意識しています。

もう一つ意識しているのは、自分が本当にやりたいこと、得意と感じることに真摯に取り組むという点です。これは意図的に決めたというよりも、これまでのキャリアを振り返る中で自然と気づいたことでした。どうしても気になる、理解したいと感じるテーマを追い続けてきた結果が、最終的にいい成果へとつながっているように思います。

印象に残っている経験の一つに、東京工業大学(現・東京科学大学)の前学長である益先生と共著で書籍を執筆した際のことがあります。益先生は世界的にも著名な研究者ですが、どんな基本的なことに対しても率直にここが分からないとおっしゃる方です。私も同じ姿勢で議論に臨み、二人で「本当に理解できているのか」と原点に立ち返って議論を重ねました。その過程でいくつかの疑問を整理し、新たな視点を得ることができました。結果として、世界的に権威ある教科書に記載されている内容とは異なる結論に至った部分もあります。厳密には研究成果とは呼べないかもしれませんが、適用範囲を広げていけば新しい研究の種になると感じました。

研究者にはさまざまなタイプがあり、成果の出し方に正解はありません。私の場合は、自らが心から興味を持てるテーマを粘り強く探究することで、時間はかかっても最終的に成果につながってきました。特に、まだ誰も注目していない分野に取り組むことで、結果として先駆的な研究を生み出せているのではないかと思います。

— 学生や若手研究者がテーマを選ぶ際、トレンドを追うのか、自分の関心を追求するのかで迷うこともあるかと思います。先生はどのようにお考えですか。

一概にどちらの方法が正しいとは言えません。腰を据えて一つのテーマを深く掘り下げることで力を発揮する人もいれば、トレンドをいち早く捉え、時流に乗って研究を進めることで成果を上げる人もいます。それぞれの特性に応じて、自らの力を最も発揮できる形で研究を進めるのが良いと考えています。

一方で、近年の研究環境について懸念していることもあります。

多様性の重視が声高に唱えられる一方で、実際の評価基準はむしろ画一化しているように感じます。すでに注目を集め、新聞やメディアで取り上げられるテーマには多くの予算が集中しますが、それらの分野にはすでに先行研究者が存在します。その後を追うだけでは、新しい価値や独自性を打ち出すことは難しいでしょう。

こうした状況では、真に独創的な研究を生み出す人材が育ちにくくなってしまいます。私は、他者の評価軸にとらわれず、自分の探究心を信じて歩み続けることこそが、長期的に見て最も価値ある成果につながると考えています。

— 先生自身のテーマ選びには、なにか型のようなものはあるでしょうか。もしくはその変遷があれば教えていただきたいです。

長く研究を続けていく中で、「どのような研究が後世に残るのか」を振り返って考える機会がありました。その過程で、自分がどうしても気になって仕方がなかったテーマ──流行ではないけれど、長い時間をかけて考え続けてきた課題こそが、最終的には他の研究者がまだ気づいていない重要なテーマであることに気づきました。これは、最近になって改めて実感していることです。

私はもともと、世の中のトレンドに乗って研究を進めるタイプではありません。そのため、研究費の獲得や短期的な評価という面では不利になることもありますが、むしろそれを前向きに捉えています。

生物学者J.B.S.ホールデンが提唱した「新しいアイデアが受け入れられるまでの4段階」というものがあります。

https://doi.org/10.1007/BF02986312

- 第1段階:This is worthless nonsense「これは価値のない戯言だ」

- 第2段階:This is an interesting, but perverse, point of view「面白いが、ひねくれた見方だ」

- 第3段階:This is true, but quite unimportant「正しいが、重要ではない」

- 第4段階:I always said so「私は前からそう言っていた」

新しい研究を始めるということは、まさにこの第1段階や第2段階から出発するということです。最初は理解されず、評価されないことも少なくありません。しかし、先駆的な研究を行うためには、この過程を避けて通ることはできません。

分野の創始者とまではいかなくとも、「このテーマはあの人が最初に取り組んだ」と言われるような仕事をするためには、初めのうちは孤独な道を歩む覚悟が必要です。ですから、研究の初期段階で評価が低いということは、むしろ先駆的な試みをしている証だと、私は前向きに受け止めています。

時代が変わっても色褪せない考え方を提示することが、研究者としての理想

— 天川先生は、どのような研究者に魅力を感じられますか。

私にとって最も重要なのは、論文そのものが「面白い」と感じられるかどうかという点に尽きます。

読んでいてこの研究者に直接会って話を聞いてみたいと思える論文を書いている方は、間違いなく優れた研究者だと感じます。論文の数はそれほど重要ではありません。もちろん、単著で多くの論文を発表している方は素晴らしいと思いますが、そのような研究者はごくわずかです。実際には、多くの論文が共著であり、著名な研究者が多くの論文に名を連ねることも珍しくありません。ですから、やはり大切なのは量ではなく内容そのものだと思います。

心から素晴らしいと感じる論文には、必ずこの視点は自分にはなかったと思える瞬間があります。容易には思いつかない独創的な発想や切り口を持ち、読む者に新しい気づきを与えてくれる論文です。そのような論文には滅多に出会えませんが、時折、心を揺さぶられるような一篇に出会うことがあります。

— 天川先生の研究分野で面白い論文とそうでない論文の違いはどのようなところにあるのでしょうか。

なかなか難しい質問ですが、私の専門である集積回路設計の分野では、論文にある種の定型的なパターンが存在します。

多くの論文では、性能比較の表を用いた先行研究ではこれほどの性能だったが、本研究ではこの数値を達成したと示し、数値的な優位性によって成果を主張します。性能を重視するのは当然のことですが、数値だけを追い求め、新しい視点や考え方が示されていない論文も少なくありません。そのような論文は、読んでも得られるものが限られており、正直に言えばあまり興味を惹かれません。

一方で、この発想を自分の研究にも応用してみたいと感じるような論文や、このアイデアをもとに別のアプローチができるかもしれないと思考を刺激してくれる論文には、強い魅力を感じます。自分が論文を執筆する際にも、読後に何かを考えさせるような内容を意識するようにしています。

もう一つ重要だと考えているのは、数値による優位性は本質的に一時的なものだという点です。回路性能のような指標は、製造技術の進歩とともに自然と更新されていきます。したがって、数値がどれほど優れていても、新しい考え方や原理がなければ、数年後には忘れられてしまう可能性があります。

それに対して、新しい概念や視点を提示した論文は、時代を超えて引用され続けます。私は、そのように「考え方が残る研究」こそ真に優れた研究だと考えています。自ら論文を執筆する際にも、単に性能を競うのではなく、発想が後に残ることを意識して取り組んでいます。時代が移り変わっても色褪せない視点を提示することが、研究者としての理想です。

博士人材が多様な分野で活躍できる社会へ

— 先生は一度、海外の企業に就職されたご経験がありますが、日本における博士人材の流動性についてどのようにお考えですか。

研究者のキャリアにおいては、もっと流動性が高まるべきだと考えています。

その実現には、受け入れ側の組織と博士課程の学生、双方の意識に課題があるように思います。受け入れ側では、博士号取得者に対して扱いにくそうといった先入観を持ち、採用をためらう傾向が見られます。一方で、博士課程の学生自身も視野が狭くなってしまっている場合があるのではないでしょうか。

私はかつてケンブリッジ大学に在籍していましたが、当時の友人の中で博士号取得後も研究職に進んだ人はむしろ少数派でした。多くは企業に就職し、専門分野を変えることも珍しくありませんでした。博士課程は研究者になるための道ではなく、一つの通過点として捉えられていたのです。博士号を取得できるだけの研究力を持ちながらも、分野や職種にこだわらず柔軟にキャリアを選択するという考え方が、ごく自然に受け入れられていました。

私自身も博士号取得後、ケンブリッジ大学で数年間ポスドクとして研究に従事した後、企業に就職しました。応募したのは研究開発職でしたが、実際にオファーされたのは営業に近い職種でした。少し迷いましたが、これは新しい経験になるかもしれないと思い切ってそのオファーを受けました。結果として在籍期間は長くありませんでしたが、技術営業に携わる中で、研究とは異なる視点やスキルを身につけることができました。

当時はもう研究の道に戻ることはないだろうと考えていましたが、偶然のご縁から再びアカデミアに戻ることになりました。学生時代から交流のあった東京工業大学(現・東京科学大学)の益先生が、私が企業で営業をしていると耳にして声をかけてくださったのがきっかけです。

こうした経緯もあり、私は博士号を取得したからといって、必ずしも研究者の道に進む必要はないと考えています。博士課程で培われる論理的思考力や問題解決力は、分野を問わず応用できる汎用的な能力です。

日本においても、博士号取得者がアカデミアだけでなく、企業や行政など多様な分野で活躍できるキャリアパスを広く認知させていくことが重要だと感じています。

— 博士学生やポスドクの時期に海外に出るかどうかは、若い研究者にとっての大きな選択の一つかと思います。先生のご経験から、海外留学の価値を教えていただきたいです。ケンブリッジ大学に留学されていますが、海外留学はやはり経験した方が良いとお考えでしょうか。

可能であれば、留学はぜひ経験してみるべきだと思います。

もちろん、留学したからといって自動的に成果が保証されるわけではありません。しかし、日本では得難い刺激や多様な価値観に触れられるという点で、非常に貴重な機会になると感じます。

よく海外に出ると日本国内のポジション情報が入ってこなくなるのではと心配される方がいます。特に、著名な先生のもとで研究をしている場合、そのネットワークから離れることに不安を覚えるのかもしれません。

ただ、私の場合はそうした環境にはおらず、もともと独立した立場でキャリアを考えていました。ケンブリッジ大学に在籍していた当時は、イギリスを拠点とする企業への就職を視野に入れており、日本でのポジション獲得を前提にはしていませんでした。結果として、本社がアメリカにあるイギリス企業に就職することになりました。

当時、日本企業への応募も検討しましたが、博士号を持っていることで不利になるのではという意識はまったくありませんでした。むしろ海外では、博士号取得者が歓迎される場面が多く、キャリアの選択肢はむしろ広がっているように思います。

アカデミアでのキャリア形成には、自らを発信し続ける姿勢が必要

— 研究者としてのキャリアの中で、反省点や、それをどのように見直して成果につなげたかをお聞かせください。

これが明確に失敗だったと言える具体的な行動があるわけではありませんが、もう少し積極的に成果を発信し、アピールできていればよかったと感じています。

その後すぐに研究職ではなく企業に就職しましたので、当時の行動が直接どのような影響を与えたのかは分かりません。しかし、再びアカデミアに戻った際には、その期間にもう少し論文を増やしておけばよかったと思うこともありました。

ただ、これは単純に失敗というよりも、本人の努力だけではどうにもならない要素も多いということだと思います。就職後に周囲との相性が合わなかったり、どの組織からオファーをもらえるかがタイミングに左右されたりと、キャリアには偶然や巡り合わせの影響が少なからずあります。そうした要素の積み重ねが、結果として進む道を形づくっていくのだと思います。

印象的だった出来事として、学会で優れた研究者が発表していた際に、思い切って声をかけたことがきっかけで国際共同研究に発展したことがあります。もちろん話しかけないという選択もあったはずですが、そのような場面でしっかり挨拶をし、対話の機会を持つことの積み重ねが、研究者としての成長や新たなつながりにつながると感じています。

株式会社CoA Nexus編集部 コメント

天川先生のインタビューを通じて、測定技術という一見地味に見える領域が、実は次世代の高速通信や半導体開発を支える極めて重要な基盤であることを改めて実感しました。

従来、明確な解法が存在しなかった高周波測定の原理を理論的に解明し、実測データに基づく設計精度の向上や開発期間の短縮を実現するという取り組みは、まさに研究と産業を結ぶ架け橋といえます。

また、「初期評価の低さは先駆的な研究をしている証拠」と語る姿勢からは、真に新しい価値を生み出す研究者としての信念と覚悟が伝わってきます。

未知の領域に挑み続けるその探究心は、私たちが掲げる「研究革命で豊かな未来を」というビジョンとも深く共鳴しています。

CoA Nexusは今後も、このような先進的な研究が社会へと実装される循環を支援し、研究者の挑戦が次世代の技術革新へとつながる未来をともに創り出していきます。

最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。